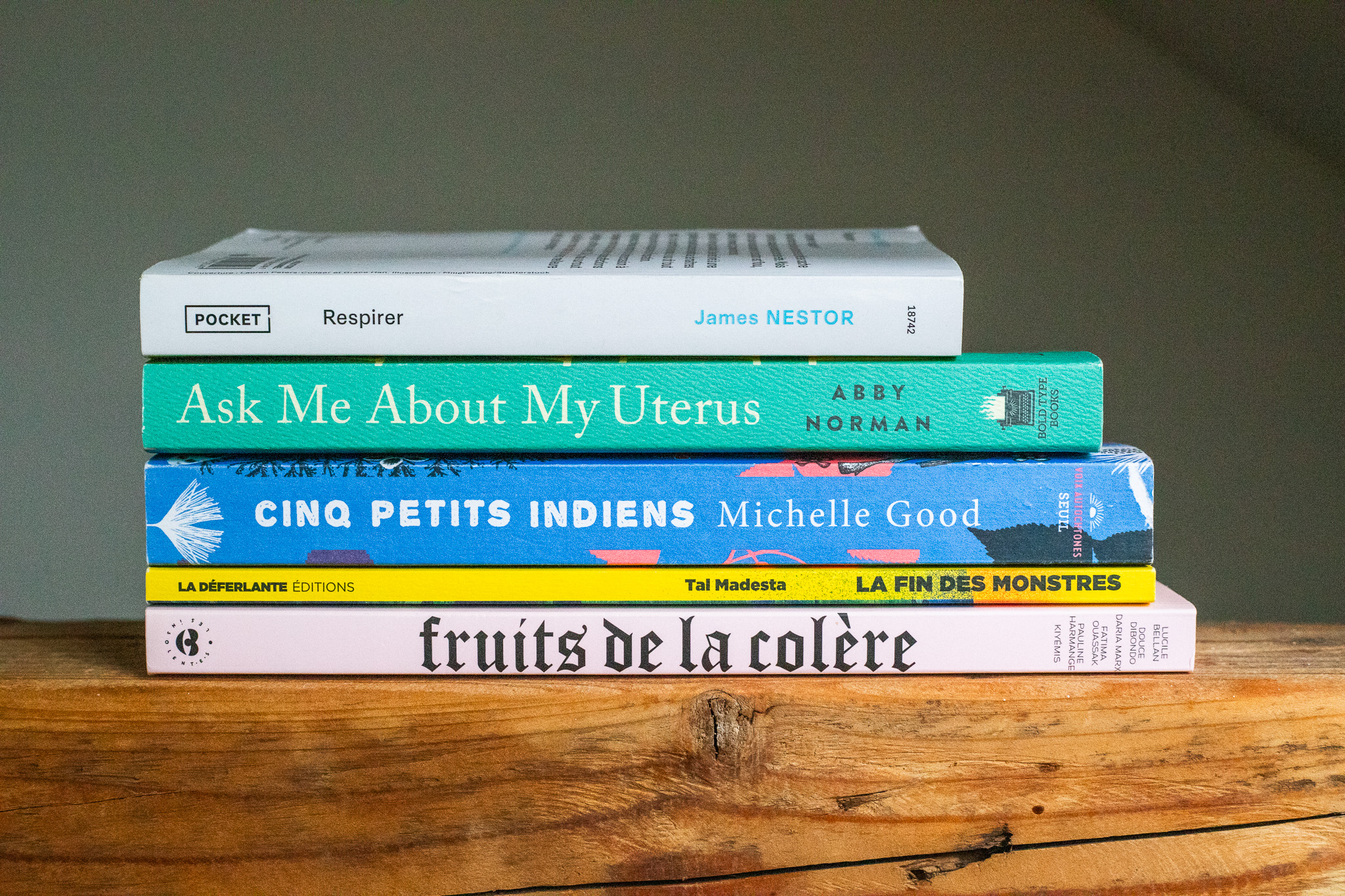

Cette nouvelle sélection de lectures coups de cœur comprend 5 livres dont les sujets ne sont en rien réjouissants – alors si vous avez besoin de légèreté et de détente en ce moment, je vous invite à noter ces recommandations pour plus tard ! Vous l’aurez sans doute remarqué au fil des articles de cette série : mes lectures parlent rarement d’amour et d’eau fraîche et sont le plus souvent une occasion pour moi d’approfondir mes connaissances sur une diversité de problématiques socio-culturelles. Bien que je lise des ouvrages plus légers (et pas moins passionnants pour autant) de temps à autre, je ne sais pas trop vers quoi me tourner, alors que ma pile à lire « engagée », elle, déborde… Alors si vous avez des recommandations de lectures qui font du bien, je suis preneuse car malgré les apparences je suis tout aussi avide de lectures propices à la détente !

En attendant, je vous laisse découvrir ma sélection du jour avec deux romans très émouvants – une dystopie et un récit autobiographique –, une bande-dessinée sur les zoos humains dont les illustrations sont aussi belles que les histoires glaçantes, une autre très éclairante sur l’extrême droite et enfin un essai sur la « désenfantisation » des jeunes des quartiers populaires.

Comme nous existons

De Kaoutar Harchi

Résumé de l’éditeur : Ce récit autobiographique retrace le cheminement sensible, intellectuel et politique d’une enfant de l’immigration postcoloniale, née dans l’Est de la France en 1987. De son plus jeune âge l’écrivain se souvient, et dès lors revisite les expériences fortes qui ont pour elle valeur d’événements constitutifs de sa pensée, de la vérité sociale, politique et historique qui est la sienne aujourd’hui. Souvenirs d’une vie à trois tendre mais laborieuse, de parents aimants, d’un logement dont les fenêtres ouvrent au loin sur une zone pavillonnaire et le tracé d’une rivière. Ainsi passent les années. Mais soudain Hania et Mohamed songent à mettre leur fille à l’abri d’un danger qu’ils ne nommeront jamais. Du quartier ils vont donc l’éloigner pour l’inscrire dans un collège catholique de l’autre côté de la ville. Et c’est à partir de ce double chemin de vie, déplacement imposé, que s’élabore cette enquête intersectionnelle au cœur des mondes sociaux dans lesquels l’écrivain a vécu ; un geste de ressaisissement de soi par lequel elle observe la manière dont l’entremêlement des rapports de pouvoir et de classe, de genre et de race, marque les existences. Sans jamais tourner le dos aux siens et pour mieux les retrouver, à la sortie du lycée Kaoutar Harchi, narratrice et personnage de ce récit, se lance dans une formation d’intellectuelle critique, celle qui place aujourd’hui ce livre entre la beauté d’une langue puissamment littéraire et le désir de justice.

Impressions et réflexions personnelles : « Du quartier ils vont donc l’éloigner pour l’inscrire dans un collège catholique de l’autre côté de la ville » – ce sont ces quelques mots de la 4e de couverture qui m’ont donné envie de lire ce livre. Ceux-ci m’ont projetée en 1995, année qui a marqué la fin de ma scolarité en école primaire et où, ma maman – musulmane, comme la famille de l’autrice – s’est démenée pour que je sois scolarisée ailleurs que dans notre collège de quartier dont elle craignait la réputation. Elle avait d’abord espéré que j’obtiendrai une place dans un collège international public mais mon niveau d’anglais n’étant pas suffisant, j’ai échoué les examens d’entrée. Elle s’est alors rabattue sur un collège catholique privé et a fait des pieds et des mains pour que j’y obtienne une place malgré les délais d’inscriptions dépassés, la longue liste d’attente et, accessoirement, sa foi en l’Islam. Je me revois encore assise aux côtés de ma maman, dans le bureau du directeur, Frère Nicolin, au début de l’été 1995. Consciente de tout ce qui se jouait durant ce rendez-vous, j’en ai gardé de vifs souvenirs, jusqu’à pouvoir vous décrire la robe chasuble en coton rayée et aux tons orangés que je portais ce jour-là… La persévérance et les efforts – et les sacrifices aussi – de ma maman ont été récompensés puisque j’ai obtenu une place dans cet établissement.

Les ressemblances entre l’expérience de l’autrice et la mienne s’arrêtent toutefois-là. Malgré le décalage de classe et culturel qu’il pouvait y avoir entre mes camarades, le corps enseignant et moi, j’ai trouvé une place confortable dans cet établissement très blanc, bourgeois et catholique. Je mesure aujourd’hui ma chance d’avoir été entourée de personnes ouvertes et bienveillantes et d’avoir pu tisser des liens avec les rares filles à qui je pouvais m’identifier de par leur classe et leurs origines sans pour autant m’exclure ou me sentir exclue du groupe dominant. Pourtant, le récit de Kaoutar Hachi a fait écho en moi à bien des niveaux et m’a permis d’approfondir mes réflexions sur la manière dont mes origines ont façonné les choix de ma maman et ma mobilité sociale. J’ai beaucoup aimé le style de l’autrice dont la plume est si belle et percutante. J’ai été particulièrement touchée par l’amour qui l’unit à sa maman, par ce sentiment de responsabilité envers ses parents qui l’habitait déjà si jeune et son désir profond de les protéger, de les rendre fier·ères, tout en empruntant un chemin de vie qui serait sien, qui ferait sens pour elle, à la lumière de son vécu et de leur histoire.

Pour aller plus loin :

- Le compte Instagram de Kaoutar Harchi

- Interview par France Culture (vidéo de 30 minutes) – Kaoutar Harchi, autobiographie d’une enfant de l’immigration.

- Les autres publications de l’autrice

Viendra le temps du feu

De Wendy Delorme

Résumé de l’éditeur : « Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j’étais l’une d’entre elles. » Une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l’autre rive subsistent les vestiges d’une communauté de résistantes inspirée des Guérillères de Monique Wittig. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent, leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd’hui. Un roman choral poétique et incandescent, où l’on parle d’émancipation des corps, d’esprit de révolte et de sororité. Un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif.

Impressions et réflexions personnelles : c’est la 2e dystopie que je lis, après La servante écarlate, et malgré le côté profondément sombre de ce genre littéraire, il peut être nécessaire de s’y plonger pour prendre véritablement conscience que les idées et lois extrêmes, inégalitaires et discriminatoires qui façonnent les sociétés d’aujourd’hui, peuvent devenir les fondations mêmes des sociétés de demain. Entre la société imaginée par Wendy Delorme et celle dans laquelle nous vivons, il semble y avoir tout un monde, et pourtant, à bien y réfléchir, nous n’en sommes pas si loin puisque l’autrice y réunit des idéologies, des modes de vie, de lutte, de control et de surveillance qui existent déjà à travers le monde… Contrairement à ces livres qui me happent et que je pourrais lire d’une traite, j’ai lu ce roman avec lenteur, tout du moins au début. J’ai eu parfois besoin de faire une pause pour me remettre de mes émotions après la lecture d’un chapitre – ils sont très courts, quelques pages à peine, mais si riches, si denses, si beaux et si durs à la fois. Puis je me suis tellement attachée aux personnages, qu’arrivée à la moitié du livre, je pouvais difficilement le poser : j’avais besoin de savoir comment les un·es et les autres poursuivraient leur lutte et chasseraient leurs démons. J’ai beaucoup aimé la diversité des voix du récit, la vivacité des descriptions et des émotions et la place donnée à la sororité et à différentes formes d’amour au sein de ce futur dystopique.

Pour aller plus loin :

- Le compte Instagram de Wendy Delorme

- L’épisode 98 du podcast La Poudre – Écrire nos utopies avec Wendy Delorme

- Les autres publications de l’autrice

D’onyx et de bronze – histoires de zoos humains

De Sybille Titeux de la Croix (texte) et Amazing Ameziane (illustrations)

Résumé de l’éditeur : À travers cinq histoires, découvrez comment, de 1850 à 1941, s’est exercé le racisme moderne. 1857 – une expédition part en Afrique pour trouver le chaînon manquant entre l’homme et l’animal, chez les Niams-Niams, une tribu d’hommes à queue de singe. 1859 – Louisiane. Une jeune esclave, Scylla, est vendue à un cirque de freaks. 1882 – Paris. Au Jardin d’Acclimatation, une famille de Kalinas est exposée dans un zoo humain. 1900 – Paris. Au sein du célèbre cabaret de L’Enfer, évoluent des danseuses africaines, victimes du désir d’hommes avides d’exotisme. 1941 – Pologne. Une famille tente de prouver la pureté de ses origines face à des raciologues nazis pour éviter la déportation.

Impressions et réflexions personnelles : J’ai commencé à explorer le sujet des zoos humains il y a quelques années – c’est le point de départ de mes cours d’anthropologie au sujet du racisme. Malgré tout ce que j’en sais déjà, à chaque fois que je lis, regarde ou écoute quelque chose à ce propos, j’ai du mal à concevoir qu’il s’agit-là de faits réels, dans un passé pas si lointain que ça. D’ailleurs, jusqu’à l’écriture de cet article, je pensais que le dernier zoo humain européen, situé en Belgique, avait fermé ses portes en 1958. Or, en faisant quelques recherches complémentaires, j’ai appris que le dernier zoo humain, « Le village bamboula », avait été implanté au parc zoologique Planète Sauvage, à 15 kilomètres de Nantes… en 1994 !

Comme tout récit à ce sujet, la bande-dessinée de Sybille Titeux de la Croix et Amazing Ameziane est poignante. Leurs 5 récits illustrent comment des blanc·hes ont déshumanisé, objectifié, humilié, exploité et violenté d’autres humain·es en plein jour, sous le regard curieux voire dénigrant de millions de personnes et en toute légalité. Chaque histoire est racontée et illustrée dans un style très différent. Cela ajoute à la richesse de cette bande-dessinée et permet, d’une certaine manière, de redonner un caractère et une identité uniques à chaque victime d’un contexte où les personnes racisées étaient considérées comme une masse dépourvue d’individualités. C’est une bande-dessinée que je recommande plutôt aux personnes déjà renseignées sur l’historique des zoos humains afin de saisir pleinement le sens de chaque histoire et le contexte dans lequel elles s’inscrivent (racisme scientifique, (post)colonialisme, etc.). Comme avec Viendra le temps du feu, j’ai dû faire une pause entre la lecture de chaque bande-dessinée car aussi captivantes soient-elles, la violence dont elles témoignent reste difficile à supporter.

Aux portes du palais – comment les idées d’extrême droite s’installent en France

De Hervé Bourhis et la rédaction de Médiapart

Résumé de l’éditeur : Depuis des mois, la haine, les idées racistes et les discours anti-immigration ont confisqué le débat public, donnant le ton de la campagne électorale. Au point que l’élection d’un président d’extrême droite en mai 2022 ne paraît plus si improbable… À l’approche du scrutin, retrouvez un portrait précis et étayé de l’extrême droite française, incarnée par la famille Le Pen depuis de longues années et, plus récemment, par Éric Zemmour. Entre affaires judiciaires, incohérences et banalisation médiatique, ce livre fait la démonstration d’un danger grandissant.

Impressions et réflexions personnelles : j’avais précommandé cette BD en fin d’année dernière et lorsque je l’ai reçue en janvier, je n’ai pas réussi à en lire plus de quelques pages – ce n’était tout simplement pas le bon moment. C’est finalement entre les deux tours de l’élection présidentielle où, aussi angoissée qu’en colère face aux résultats du 1er tour, j’ai ressenti le besoin de lire quelque chose qui puisse m’aider à comprendre un peu mieux comment on avait pu en avait là. Comment des personnalités aux valeurs si destructrices avaient pu autant gagner en pouvoir, en popularité et en visibilité ? Comment leurs idéaux avaient-ils pu devenir, faconner et/ou faire écho à ceux de millions de français·es ? À l’image du travail des journalistes de Médiapart, cette BD s’appuie sur l’analyse de faits incontestables et d’une diversité de sources pour expliquer comment l’extrême droite a gagné du terrain en France, au fil des dernières années, et mettre en lumière les failles, paradoxes et alliances internationales dommageables de ce parti. Cette bande-dessinée m’a permis d’en apprendre plus sur le rôle de certain·es membres de l’extrême droite, sur l’ampleur de leur médiocrité et sur le rôle des médias dans la diffusion de leurs idées et la banalisation du racisme. En bref, une lecture très informative et éclairante qui rappelle l’importance de continuer de lutter, collectivement, pour préserver et améliorer les droits des minorités et des plus vulnérables car nous ne sommes pas à l’abri de tout perdre dans un futur pas si lointain.

La puissance des mères – pour un nouveau sujet révolutionnaire

De Fatima Ouassak

Résumé de l’éditeur : Fatima Ouassak appelle à se réapproprier le pouvoir de mère, en tant que sujet politique qui gère l’éducation, la transmission, la parole politique. Réinvestir cette question pour révolutionner l’ensemble des questions politiques. Depuis la naissance de la Ve République, l’Etat français mène une guerre larvée contre une partie de sa population. Les jeunes des quartiers populaires descendants de l’immigration postcoloniale, considérés comme une menace pour l’ordre établi, subissent une opération, quotidiennement répétée, de désenfantisation : ils ne sont pas traités comme des enfants mais comme des menaces pour la survie du système. Combien d’enfants sont morts à cause de cette désenfantisation ? Combien d’enfants ont été tués par la police en toute impunité ? Combien de mères ont pleuré leurs enfants victimes de crimes racistes devant les tribunaux ? En prenant comme références les luttes menées par les Folles de la Place Vendôme dans les années 1980, jusqu’au Front de mères aujourd’hui, Fatima Ouassak a écrit ce livre combatif et plein d’espoir, où elle montre le potentiel politique stratégique des mères. En se solidarisant systématiquement avec leurs enfants, en cessant de jouer un rôle de tampon entre eux et les violences qui leur sont faites, bref, en cessant d’être une force d’apaisement social et des relais du système inégalitaire, elle se feront à leur tour menaces pour l’ordre établi. Ce livre a l’ambition de proposer une alternative politique portée par les mères, autour d’une parentalité en rupture, alliant réussite scolaire et dignité, et d’un projet écologiste de reconquête territoriale. Son message est proprement révolutionnaire : en brisant le pacte social de tempérance qui les lie malgré elles au système oppressif, les mères se mueront en dragons.

Impressions et réflexions personnelles : ce livre était dans ma pile à lire depuis plusieurs mois déjà mais ce n’est qu’en refermant Comme nous existons de Kaoutar Harchi que j’ai eu envie de m’y plonger, ressentant le besoin irrépressible de lire d’autres voix d’auteur·rices français·es descendant·es de l’immigration postcoloniale et de personnes ayant grandi dans des quartiers populaires. Alors que j’ai lu différentes ethnographies au sujet de l’exclusion spaciale et des discriminations systémiques de personnes racisées dans différents milieux urbains (notamment les Puerto-Ricain·es à New York, les Triqui – indigènes du Mexique – aux USA, les Marocain·es à Grenade), je ne savais jusqu’alors pas grand-chose de la réalité des habitant·es des quartiers populaires en France. Pourtant, j’ai moi-même vécu les premières années de ma vie dans une HLM d’un quartier de Grenoble dit sensible et certain·es membres de ma famille habitent depuis toujours dans l’un des quartiers populaires de la ville… Mais de ces quartiers, j’ai été habituée à rester éloignée tant ils sont réputés « dangereux » et « mal fréquentés » et la vision que j’en avais, nourrie par les commérages et les médias, a renforcé ma peur de ces espaces urbains et mon désintérêt pour leurs habitant·es dépeint·es comme un groupe uniforme de personnes « mal éduquées », au mieux, ou de criminel·les », au pire. Bien entendu, cela fait bien longtemps que je me suis détachée de cette vision, mais je n’avais pour autant jusqu’à présent pas pris la peine de faire une place aux voix des personnes concernées dans mes lectures.

Cet ouvrage de Fatima Ouassak m’a éclairée autant qu’il m’a remuée. À l’appui d’exemples de violences dont ont été victimes des enfants des quartiers populaires ces dernières décennies, l’autrice permet de comprendre comment le système éducatif, la police et diverses autres institutions oppressent les personnes descendantes de l’immigration post-coloniale dès leur plus jeune âge. La violence des exemples est souvent insoutenable mais leur connaissance est indispensable pour prendre conscience de l’ampleur des inégalités que subissent ces populations. L’autrice relate également ses propres expériences en tant que mère arabe et musulmane et met en lumière la difficulté de faire entendre et respecter sa voix, au sein des institutions scolaires, sans être victime de préjugés. Co-fondatrice du syndicat de parents Front de mères, Fatima Ouassak démontre pourtant le pouvoir qu’ont, collectivement, les mères et parents des quartiers populaires et propose de nombreuses pistes de réflexions et d’actions pour qu’enfin leurs voix soient entendues et que les droits et la vie de leurs enfants respectés. C’est un livre qui bouleverse autant qu’il redonne espoir et pouvoir.

Pour aller plus loin :

- Front de mères, le 1er syndicats de parents co-fondé par Fatima Ouassak

- Adhérer ou faire un don à Front de mères

- Épisode #50 du podcast Kiffe ta race : Cas d’écoles : les mères au créneau, avec Fatima Ouassak

- Épisode #34 du podcast Présages : Fatima Ouassak, puissance des mères, écologie et quartiers populaires

Merci Natasha pour ce partage, pour ma part je suis sûr le sixième tome des sept soeurs : certainement beaucoup plus léger mais en ce moment ça me convient ! En t espérant en pleine forme ainsi que ta famille.

Bonjour Julien ! La saga des 7 sœurs me plaît toujours autant et j’ai d’ailleurs gardé le 7e tome bien au chaud pour le début des vacances (la semaine prochaine !). Nous allons bien merci, j’espère que de ton côté aussi !

Bonjour Natasha,,

Merci pour cette sélection de livres dont plusieurs me donnent envie de lire. Je n’ai pas lu le livre de Fatima Ouassak mais je l’ai entendu dans la Poudre, sur France Inter et j’ai lu une interview mais je ne sais plus où. En ce moment je lis un énorme pavé pas forcément réjouissant qui est « Les mondes de l’esclavage ». Je mets de côté tes suggestions. Dernièrement j’ai lu « Maus » de Art Spiegelman sur la Shoah dont j’ai du mal à en sortir. Je pense par la suite faire une pause avec des livres plus évadant avant de reprendre des livres militants.

Je te souhaite un bon dimanche.

Bonjour Christel,

En effet, le travail de Fatima Ouassak est assez médiatisé – dans la sphère engagé tout du moins.

Et après de telles lectures, je te souhaite de faire le plein d’histoires qui font du bien !

Bon dimanche à toi aussi.

Juste une réaction à chaud sur le premier bouquin (qui me donne envie !) : on est toujours là-dedans à fond actuellement. Là où j’habite, l’école primaire est déjà délestée de ses meilleurs élèves au profit des écoles privées catho et ça me débecte ! Je ne suis pas entrain de juger ce que ta mère a fait pour toi, elle avait certainement des raisons profondes auxquelles elle tenait et qui sont louables. Mais vouloir éloigner des musulmans issus de l’immigration (appelons un chat un chat) son enfant, ce n’est pas une raison valable, surtout pour aller à l’encontre de ses principes et donner un enseignement catholique à son enfant, alors qu’on n’est même pas pratiquant (voire croyant !).

Je ne sais pas si je suis d’une clarté limpide, mais je suis hyper remontée contre l’école catho de ma ville qui attire tous les bons petits blancs propres sur eux et auxquels on ne laisse aucune chance de mixité sociale. Ma fille est la meilleure de sa classe et c’est hors de question qu’elle aille dans le privé !

Bonjour Carole,

Malgré ton préambule, je trouve difficile de ne pas sentir la décision de ma maman jugée.

J’aurais adoré qu’elle puisse dire aussi librement, en tant que femme racisée et musulmane, « hors de question que ma fille aille dans le privé » mais quand on n’est pas blanc·he, qu’on porte un nom qui ne sonne pas « français », qu’on est issu·e de l’immigration, qu’on vient d’une famille non diplômée, etc., on part déjà avec de sacrés privilèges en moins dans la vie et cela joue énormément sur notre mobilité sociale et professionnelle. Alors on essaie comme on peut d’améliorer son image et son CV dans une société profondément raciste et on se dit que si on perd des points à cause de notre couleur, notre nom, etc., peut-être en gagnera-t-on grâce à notre parcours scolaire. En attendant que les écoles publiques inclusives et respectueuses des élèves comme du personnel soient la norme, je comprends que des personnes issues de minorités, victimes de discriminations en tout genre et vulnérables à bien des niveaux sacrifient ce qu’iels peuvent pour ouvrir d’autres voies à leurs enfants. Ce n’est pas forcément une meilleure alternative (l’expérience de K. Harchi en est la preuve) mais sans changement à l’échelle structurelle, on tâtonne et on se protège comme on peut.

moi c’est les « blanc.he.s-bourgeois.es-privilégié.es » qui fuient l’école publique qui me débectent (pas l’école qui les attire) … s’accrocher à ses privilèges ou essayer de se sortir de conditions désavantageuses, ce n’est pas du tout la même motivation ! Donc en tant que blancs privilégiés on a dit « nos enfants, jamais dans le privé » parce qu’on pense (naïvement) que ça fait bouger le système.

Bonsoir Louise,

Je suis noire, venant d’un milieu privilégié de par les études et le travail de mes parents et j’ai fréquenté le privé comme le public dont une école privée où il fallait porter l’uniforme. Dans les années 75-80 dans le privé il n’y avait pas beaucoup de diversité de milieu ni de couleurs de peau dans la ville où nous habitions à cette période. Chaque fois que mes frères et moi étions dans le privé c’était du au fait que l’école publique du quartier n’avait pas bonne presse et que le niveau scolaire était considéré comme pas élevé. Je ne sais pas ce qu’il faudrait faire pour que les choses changent.

Natasha, je suis désolée de m’être mal exprimée. Je pense que ce dont parle ce livre n’a rien à voir avec mon propos. J’ai lu « école privée » et c’est un sujet qui est sensible pour moi. Ce que je veux dire dans ce qui m’énerve dans les écoles privées, c’est ce qui concerne la population qui les fréquente et qui est à l’opposé total de ton expérience personnelle, les petits blancs riches – au niveau argent et milieu socio-culturel.

Mais si c’est la solution pour les minorités, alors oui, sans problème ! Et je suis bien consciente de ce qu’a dû endurer ta mère pour prendre une telle décision. Mais c’est un autre sujet, finalement. La situation dont je parle ne se rapporte pas du tout à l’objet de ce livre ! Encore désolée d’avoir tout mélangé, alors qu’il n’y a aucun rapport.

Merci Louise d’avoir exprimé le fond de ma pensée de manière beaucoup plus limpide que moi ! (J’avais prévenu que c’était à chaud, donc totalement désorganisé…).

Merci pour cet article Natasha. J’aime énormément tes retours de lectures, en particulier sur des ouvrages engagés comme dans cette revue. Ca me donne envie de découvrir ces livres et plus particulièrement ceux de Kaoutar Harchi et Fatima Ouassak. C’est une parole qu’on entend peu et qui mérite de l’être davantage.

Merci encore et bon dimanche à toi

Merci beaucoup pour ton retour Karin !

D’Onyx et de bronze me tente beaucoup. Pour son sujet bien évidemment, mais aussi parce j’ai lu une bio dessinée par les mêmes auteurs et c’était très bien fait.

Je vais jeter un œil à leurs autres BD alors 🙂

Super sélection ! Le livre de Kaoutar Harchi et la bd « Aux portes du palais » sont restés longtemps en vitrine dans la librairie de mon quartier. Ça me donne envie de les acheter. J’ai commencé le roman de Wendy Delorme mais impossible d’aller au-delà du deuxième chapitre. C’est trop lourd pour moi pour le moment. En revanche, tu me donnes envie d’ouvrir l’essai de Fatima Ouassak dans ma PAL depuis longtemps… Je suis enseignante en Rep+ et parent d’élève dans un quartier hétérogène socialement mais les parents adhèrents à l’association et/ou élus comme moi sont tous des blancs de la classe moyenne (et très majoritairement des femmes). Ça me pose question… Je me demande que faire pour que ces instances soient plus inclusives et je me demande si cet essai peut m’apporter des réponses… J’avais déjà entendu une interview d’elle sur Présages. C’était vraiment inspirant.

Bonsoir Marion,

Merci de partager tes questionnement en tant que Rep et parent d’élève.

Je pense en effet qu’au travers de l’expérience de Fatima Ouassak tu trouveras certainement des pistes pour rendre les instances dont tu fais parties plus inclusives.

Je comprends que tu aies dû interrompre ta lecture du roman de W. Delorme. Il s’est écoulé plusieurs jours entre ma lecture des premiers chapitres, mais à une période plus difficile de ma vie, j’aurais certainement laissé tomber !

merci pour cette sélection (qui va encore rallonger ma pile à lire !).(j’ai adoré « viendra le temps du feu).

j’ai réfléchi à la notion de lecture légère. Pour moi, ça ne doit pas être niais, et je trouve ça sont des livres où il y a une mise à distance possible soit par le contexte de l’histoire, soit sur les personnages, ou dans la façon de raconter (humour, ou distance temporelle). Et pour moi ça marche souvent avec la littérature japonaise ! Bref, voici des idées de livres que j’ai lus plus ou moins récemment:

– des Aki Shimazaki (des séries de 5 petits livres par cycles). Chaque livre fait échos aux autres. Les points de vue se croisent, les secrets se dévoilent subtilement.

– Murakami. Attention, ils ne sont pas tous légers !

– Yoko Ogawa, notamment le recueil de nouvelles La Mer

– Ogawa Ito: Le restaurant de l’amour retrouvé

– Romain Gary, La vie devant soi

– Nancy Huston, La Virevolte

– Elif Shafak (pas toujours léger mais c’est très romancé donc ça passe) (il y a d’ailleurs Lait Noir, génialissime mais sujet peut-être trop sensible)

– du Françoise Sagan (doux amer et délicieusement désuet)

– Middlesex de jeffrey Eugenides (lu il y a longtemps, pas sûr que ce soit si léger …)

– Mes Nuits sauvages de Sylvie Pérenne (qui a décidé d’habiter dans une tiny house)

– Patients de Grand Corps Malade

– La Nuit des Béguines d’Aline Kiner

– Qu’Allah bénisse la France d’Abd Al Malik

Parfois je lis les mêmes livres que mes ados:

– Le Livre de Perle de Timothée de Fombelle

– Une photo de vacances de Jo Witek

– Dysfonctionnelle d’Axl Cenders

– Histoire d’un escargot qui découvrit l’éloge de la lenteur. Luis Sepùlveda

– L’étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman

– Falalalala d’Émilie Chazerand

voilà, peut-être que tu trouveras dans cette liste quelques idées, ou tu pourras croiser des avis. Certains titres sont sûrement faciles à trouver d’occasion sur le net.

Bonsoir Louise,

En effet, « léger » est un terme assez vague et personnellement j’entends par là quelque chose qui ne soit pas douloureux à lire, qui ne nécessite pas de pauses pour se remettre d’émotions vives et désagréables, sans manquer de profondeur pour autant.

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de partager cette liste de recommandations qui va m’être très utile !

Bonjour Louise,

Un petit mot pour te dire que, suivant tes recommandations, j’ai commandé :

– La mer

– Le restaurant de l’amour retrouvé

– La nuit des Béguines

Il me tarde de les recevoir et de découvrir ces plumes et univers que je ne connais pas du tout !

Merci Natasha pour ce commentaire qui m’a incitée à commander « La nuit des Béguines » qui semble passionnant!

Merci pour ce billet ! J’ai été très frappée par le livre de K. Harchi et suis souvent impressionnée par ses articles ou prises de parole. Le Delorme a aussi été une lecture marquante. Je veux lire La puissance des mères depuis longtemps, cet article m’en donne plus envie encore. Quant aux zoos humains, je tombe des nues, je pensais qu’ils avaient disparu bien plus tôt. Dans le genre lecture plus « rapide », j’ai récemment dévoré Fille, femme, autre, de Bernardine Evaristo.

Merci pour cette recommandation, le résumé a attisé ma curiosité, je l’ai donc ajouté à ma liste de lectures futures 🙂

Bonjour Natasha,

merci pour ces conseils de lecture! Je lis fort peu par manque d’énergie pour me plonger dans des lectures profondes. Je n’arrive qu’à grignoter des romans policiers dans les transports en commun…Le livre de Kaoutar Harchi résonne pour moi, étant maman de deux filles dans une école primaire allemande très internationale, où la majorité des enfants a plusieurs cultures et langues. J’étais moi aussi (en tant qu’enfant blanche catholique) dans un collège de quartier en France, public et hétérogène, par conviction de mes parents, élevés dans des institutions publiques catholiques élitaires…

Je vais tâcher de me le procurer, merci pour ce conseil, qui intéressera aussi d’autres connaissances en familles multiconfessionelles et – culturelles.

Merci aussi pour le conseil de la BD concernant les zoos humains, même si le sujet est tellement horrifiant et incompréhensible. Je tombe des nues en apprenant leur existance dans la France des années 90…

Moi qui lit actuellement si peu, j’ai apprécié le club des incorrigibles optimistes (jean-Michel Guenassia) et l’ autobiographie de Michelle Obama. J’avais pour objectif d’améliorer mon anglais avec son livre et je l’ai trouvé motivant et positif (même s’il s’agit sans doute de marketing bien fait). Elle aborde elle aussi la difficile question de changement d’école et de parcours universitaire hors de son milieu d’origine.

Bonjour Ségolène,

Merci pour ton ressenti sur ces différents sujets ainsi que pour tes recommandations. J’espère que tu trouveras d’autres lectures accessibles et passionnantes pour continuer d’améliorer ton anglais 🙂

Bonjour Natasha,

Tes dernières lectures ont l’air bien difficiles. J’en note certaines mais pour plus tard. Ces temps-ci, j’ai plutôt besoin d’évasion que je retrouve dans la fantasy. Le lis actuellement « Les cités des anciens » de Robin Hobb, à la suite de ma lecture de ses sagas « L’assassin royal » et « Les aventuriers de la mer ».

Bientôt bonnes vacances (et bonnes lectures) !

Bonjour Pauline,

La fantasy est un style qui me reste encore à découvrir.

Les vacances approchent à grands pas en effet… je prends deux semaines début juillet, ça va être vite là !

Belle semaine à toi.

Encore des idées de lectures qui s’annoncent passionnantes, merci Natasha ! Je les garde de côté car j’ai besoin de lire des choses plus légères en ce moment 🙂

Belle journée à toi !

Myriam

Avec plaisir Myriam.

Belle journée à toi également.

Bonjour Natasha, merci pour ces résumés et avis rendus très détaillés qui donnent bien envie de lire toute ta sélection. Si tu as aimé Là où chantent les écrevisses, « Dans la forêt » de Jean Hegland devrait te plaire aussi (c’est une fiction, ça n’est pas léger mais l’histoire de ces deux sœurs qui vivent « l’effondrement » du fond de leur maison isolée dans une forêt du nord de la Californie est incroyable, elle résonne très fort avec la période actuelle aussi – alors qu’elle a été écrite en 1996- et donne de l’espoir). Sinon, peut-être que tu connais déjà via l’anthropologie : les mémoires de Amadou Hampaté Bâ sont incroyables (j’ai lu Amkoullel l’enfant peul le 1er tome et je suis en train de lire le 2e), elles donnent un aperçu très riche de la société du Mali au début du XXe siècle et de la vie sous la colonisation, ça se lit facilement.

Bonjour Juliette,

Je note ta recommandation des mémoires de Amadou Hampaté Bâ ont je n’ai jamais entendu parler (probablement parce que j’ai étudié et j’enseigne en anglais).

J’ai lu « Dans la forêt » il y a 2 ans et je n’ai pas accroché – j’étais pourtant très emballée au début mais à mi-chemin je me suis lassée des redondances, de cet enchaînement de drames et du manque de profondeur du récit.

oh ! j’ai beaucoup aimé « Dans la forêt » ! (hihi: ma longue sélection de livres va peut-être complètement te déplaire !) Je ne me souviens pas de redondances, l’enchaînement de drâme, c’est sûr qu’il faut s’accrocher … par contre je trouve que ça gagne en profondeur au fur et à mesure où les 2 soeurs se rapprochent de la nature pour leur survie.

Cette année je voulais aussi relire des livres que j’ai aimé: pour retrouver le plaisir initial ou voir comment mes goûts ont évolué. Ça peut être une autre piste de lecture « confort ».

Merci beaucoup pour tes recommandations! La puissance des mères m’intéresse beaucoup.

Quand je veux lire quelque chose de léger, je me tourne vers la littérature adolescente. Les thèmes peuvent être profond mais ça finit bien (et ça fait du bien du coup! )

Vive les histoires qui finissent bien – c’est exactement ce que je recherche !

Merci Natasha pour ces partages. Le livre de K. Harchi me tente bien!

Dans la série « Lectures légères », peut-être apprécierais-tu les récits autobiographiques d’Amélie Nothomb, comme « Ni d’Eve ni d’Adam » ou « Stupeurs et tremblements » qui parlent de son séjour au Japon lorsqu’elle était jeune adulte.

Personnellement je suis grande fan de sa plume -c’est une des seules autrices qui m’arrache des fous rires et que je parviens à lire dans les transports sans que ca me rende malade tant son style me happe. Et j’ai toujours plaisir à découvrir grâce à elle des mots en francais un peu loufoques.

Dans un tout autre registre, j’ai lu il y a quelques années « Loving Frank » de Nancy Horan qui raconte l’histoire vraie d’une américaine du début du XX qui décide de divorcer pour suivre un architecte célèbre. C’est grâce à ce livre que j’ai découvert qu’à l’époque les femmes revendiquaient le droit de vote et un salaire pour les femmes au foyer -chose dont me parlait ma grand-mère et qui me semblait totalement incongrue et pourtant…! Je ne me souviens plus vraiment du détail de l’histoire, mais je garde en mémoire un récit bien construit et très intéressant. Ma grand-mère l’a aussi lu et apprécié.

Ça fait longtemps que je n’ai pas lu Nothomb – « Stupeurs et tremblements » fait d’ailleurs partie des livres que j’enseignais à mes élèves quand j’étais prof de Français. J’ai lu plusieurs de ses ouvrages mais j’ai fini par me lasser je crois. Mais peut-être y reviendrai-je après ces quelques années de pause !

Oui, ses romans ont finalement toujours une dynamique similaire donc moi aussi je fais des pauses parce que sinon j’ai l’impression de lire la même chose.

Par contre ses récits autobiographiques je les relis avec beaucoup de plaisir.

Bonjour Natasha,

C’est marrant mais lorsque j’ai su que tu avais grandi à Grenoble, je m’étais dit « si ça se trouve, on s’est déjà croisées » et là tu viens de me ramener à mes années de collège par un seul mot ou plutôt un seul nom… et oui, lorsque tu entrais en 6ème, j’entrais en 3ème dans le même collège et mon frère également en 6ème 😉

Le monde est bien petit parfois !

Je te souhaite une bonne journée.

Bonjour Amélie,

Oh lala, que le monde est petit… On s’est donc croisée dans la cours de récré c’est certain et j’ai même peut-être connu ton frère ?! Incroyable, haha ! Belle journée à toi également 🙂

Merci pour ce nouveau compte-rendu de lectures qui ont l’air aussi fortes qu’inspirantes ! J’en ajoute quelques unes à ma liste 😉

Ces derniers temps j’ai adoré « Corée à cœur » d’Ida Daussy, une Française qui vit en Corée depuis presque trente ans et analyse l’évolution de la société (le divorce, les familles multiculturelles, le racisme, le sexe sont quelques thèmes abordés par exemple), très bien écrit et très intéressant, surtout pour moi qui vis dans ce pays.

Et j’ai enfin lu Nouvelle Mère de Cécile Doherty-Bigara (j’ai d’ailleurs hâte de lire ton article à ce sujet, j’attendais d’avoir lu le livre pour le découvrir), que j’ai beaucoup aimé.

Sinon j’ai pris plaisir à retrouver la plume d’Elsa Marpeau dans le thriller « Les corps brisés » et j’ai presque terminé « Avortée, une histoire intime de l’IVG » de Pauline Harmange, et comme pour toi, il m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses.

Pour cet été, j’ai plusieurs romans dans ma liseuse que j’ai hâte de lire, notamment : « Ainsi gèlent les bulles de savons », « Aux endroits brisés » et « La serpe ».

Je te souhaite un bel été !

Merci pour ces partages de lectures Pauline.

Je n’arrive pas à lire depuis quelques semaines (vacances fatigantes, COVID, etc.) mais j’ai hâte de m’y remettre !

Merci pour ces idées de lecture !

Avec plaisir Alfiya !